太原小吃大全_太原特色小吃美食介绍

来源:口碑美食网 分类:食材百科 时间:2017-01-14 15:24:16

太原的面食最为有名,品种多,历史久,制作方法各异,浇头菜码考究。炒莜面、拉面、猫耳朵、搓鱼儿、莜面烤佬、红面糊糊、肉丝炒剔尖、刀削面、炒疙瘩等应有尽有,特色独具。

除面食外,当地的风味食品首推特色早点“太原头脑”(八珍汤),其他如“认一力”蒸饺、太谷饼、六味斋酱肉、闻喜煮饼、芮城麻片、太原羊杂碎汤、灌肠、高平烧豆腐、平阳泡泡糕等,都是值得一尝的美味。

名吃中,首推头脑,这是由明末清初著名文人,医学家傅山发明,为医用食品,对人体有着滋补作用,效果甚佳。头脑是太原市特有的一种名早点,为汤状食品。在一碗汤糊里,放上三大块肥羊肉,一块莲菜,一条长山药。汤里的佐料有黄酒、酒糟和黄芪。品尝时可以感到酒、药和羊肉的混合香味,味美可口,越吃越香。具有滋补、活血功能。每年农历白露到立春期间,太原市各清真饭店大都有“头脑”上市。 太原市清和园饭店的“头脑”和“帽盒子”以其独特的清真风味,誉满并州,闻名全国。特点:益气调元,滋补虚损,活血健胃,富有营养,具有抚寒喘和强壮身体、延年益寿的作用。

山西面食,刀削面、拉面、刀拨面、擀面、剔尖、猫耳朵、河捞等各种面食,“山西面食馆” 具有山西特色而吸引着中外游人。

羊肉泡馍

简介

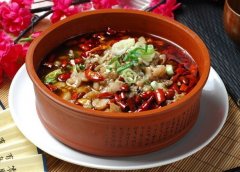

羊肉泡馍简称羊肉泡、泡馍。古称"羊羹",西北美馔,尤以陕西西安最享牛羊肉泡馍盛名,北宋著名诗人苏轼留有"陇馔有熊腊,秦烹唯羊羹"的诗句。它烹制精细,料重味醇,肉烂汤浓,肥而不腻,营养丰富,香气四溢,诱人食欲,食后回味无穷。因它暖胃耐饥,素为西安和西北地区各族人民所喜爱,外宾来陕也争先品尝,以饱口福。牛羊肉泡馍已成为陕西名食的“总代表”。

历史文化

羊肉泡馍在过去是进贡皇帝的饮食而发明的,古时称“羊羹”,宋代诗人就有诗:“陇馔有熊腊,秦烹唯羊羹”。而羊羹的历史最早可追溯到公元前11世纪,那时也被列为国王、诸侯的礼馔。兰州与西安的羊肉泡馍是大不相同的。兰州的羊肉泡馍是将煮好的羊肉切成大片,放上粉丝,蒜苗、香菜,浇上羊汤,即可食用,原汁原味。还有馍,西安是死面(没有发酵的面)饼,而兰州的是当地一种发面饼,保持了面粉的原始香味,任何佐料不放时都很可口。做法也不一样,西安泡馍需自己掰碎然后回锅再做,而兰州泡馍只管做好汤、放好肉,然后给你一个大饼,你就可以自便了。你可以一股脑将饼揪开丢进汤里,享受羊汤泡馍的滋味。或一口汤一口饼,再夹大块的羊肉慢慢咀嚼,吸溜两口粉丝,大口的馍,大块的肉,那感觉没得说。

做法

主料:烙饼(标准份)200克 辅料:黄花菜(干)50克,木耳(水发)50克,粉丝50克,青蒜10克,香菜10克,羊肉(熟)100克

调料:盐4克,味精2克,胡椒粉2克

制作方法:1、先将烙饼掰成碎块;2、黄花、木耳洗净撕碎;3、粉丝泡发;4、青蒜洗净择段;5、香菜择洗净;6、卤羊肉切片备用;7、将掰好的烙饼放到锅里,加入羊肉汤,放入黄花、木耳、粉丝、青蒜,煮熟;8、调入盐、味精、胡椒粉拌匀,盛入碗内;9、放上切成片的卤羊肉,撒上香菜即可。

[!--empirenews.page--]荞面河捞

简介

荞面河捞,汉族小吃,除具有汤清味美,浓香宜人、冷热均可,四季皆宜等特点外;还有利口开胃、增强食欲、润肤乌发、清火去郁、强肾健脾、秘等特殊功效。自古以来便有“闻香下马,知味停车”吸引远近顾客之说。

做法

荞面用温水加生石灰水和好,上河捞床压入开水锅中,捞入兑好的盐醋汤水中,浇上羊肉臊子,加点陈醋,香味奇特,远近闻名。

[!--empirenews.page--]过油肉

简介

过油肉是山西最著名的传统特色菜肴,现在更是平遥的著名小吃,历经代代厨师精心烹制相传至今。1957年2月经市饮食公司组织专家评审,将名厨吴万库技师制作的过油肉评为了太原十大名吃。后经名师张殿华、-、方明锁等几位名厨参加全市、全省及全国的烹饪大赛,曾获得金奖,为太原人民争了光。市场经济以来,凡是经营山西饭菜的餐馆、饭店都有过油肉这道菜。但是,可能出于某种意图,有些餐馆将过油肉改造得五花八门、面目全非,派生出什么系列过油肉,如白菜过油肉、尖椒过油肉、麻辣过油肉等等,为适应食客的需要往过油肉里配洋葱、蒜薹、干红辣椒、黄豆芽……久而久之,原来那传统的过油肉已难觅踪影了。其实,过油肉应从选料,配菜,烹调上下功夫,这样才能更加凸显浓厚的山西地方特色。

做法

主料:猪里脊肉200克 辅料:冬笋20克,木耳(水发)15克,黄瓜25克,淀粉,鸡蛋120克 调料:大蒜(白皮)5克,黄酱3克,香醋3克,花椒3克,小葱10克,酱油15克,姜3克,盐2克,黄酒5克,味精3克,香油10克,猪油(炼制)35克

烹制方法:⒈ 扁担肉(里脊肉)去净薄膜、白筋和脂油,横放在砧板上;⒉ 用平刀下片法把原料翻转着片成0.33 厘米厚的长带片;⒊ 然后平放在砧板上,再直刀斜切成长6.6厘米,宽4 厘米的斜方形片;⒋ 冬笋削皮,洗净,切成与肉同样大的片;⒌ 黄瓜洗净,切成与肉同样大的片;⒍ 水发木耳摘蒂,洗净,大片的切小;⒎ 葱去根须,洗净,切青豆大的片;⒏ 姜去皮切姜米,蒜瓣去蒂切薄片;⒐ 把切好的肉片放碗中,加黄酱、花椒、酱油、盐拌匀腌渍半小时;⒑ 冬笋片焯一下,清水过凉放小碗中;⒒ 冬笋碗中加入木耳和切好的黄瓜片、鸡汤50毫升、黄酒、味精、酱油、湿淀粉调成芡汁;⒓ 炒锅上旺火,放入猪油烧五成热时下入浸好的肉片,迅速用筷子拨散,⒔ 炒锅再放回火加入猪油,放入葱片、姜末、蒜片煸出香味,扣入过好油的肉片,先用醋烹一下再倒入调好的芡汁,颠翻炒匀,淋猪油即可出锅。

[!--empirenews.page--]疤饼

简介

疤饼,用油和面,将碾薄的面饼放在炉鏊中已经加热的石子上,慢火烤熟,形成凸凹不平的疤痕,因而饼上遍布疤痕而得名,亦名籽饼,又叫石子饼,始制于明代。其用料有白面、戎油、白糖、鸡蛋及苏打等。制作时将和好的面擀成直径半尺左右的薄饼,烘烤在铁锅内。在铁锅内铺一层碰砂,放一层饼,进行烘烙。熟后的圆饼呈金黄色,面皮上均匀地布满圆形小坑,状若疤痕,其味香甜,其质酥脆,为别具一格的风味饼食,名闻遐迩。在晋中、晋南等地有一古老的风俗,孩子做满月,外婆家或亲朋好友总是提一包崩脆的“疤饼”前去祝贺。这种松脆酥香的疤饼,食用方便,易于消化,产妇吃后既多产乳汁,又增加食量,滋补身体。疤饼是山西著名风味小吃之一,其中最有名的应是繁峙疤饼。

[!--empirenews.page--]剔尖

简介

剔尖又称拨鱼、剔拨股,是流行于山西省运城,晋中等地的汉族传统面食,以其方便快捷、口感香滑,利于消化而受到广大百姓的青睐,是山西面食中极具代表性的一种,也是居民的主要午餐之一。剔尖两端细长,中间部分稍宽厚,白细光滑,软而有筋,浇上浇头,再配以调味佐料,食之十分可口。

历史文化

《传统面食》载,唐贞观年间八百里秦川大旱,李世民急火攻心,魏征荐绵山高僧田善友旨令祈雨,后大雨倾盆解救了庄稼济助了万民。李世民为报祈雨之恩,带领满朝文武赴绵山还愿,皇妹八姑亦随同前往,叩拜五龙圣母为师不愿再返长安,在绵山诵经修行为乡民采药医病。一日,八姑为一患病老妪配药、做饭,和面时软了加面硬了加水,最后还是将面和得稀软,眼看锅中水开,八姑急中生智,随手拿起一块木板将软面团放于板上,用一根筷子试着往开水锅中拨,竟拨出了一根根面条,煮熟盛碗老妪吃得上口,就问:“孩子,这叫什么?”八姑将“这”误听为“你”字,说:“叫八姑。”老妪误听为“拨股”,从此就有了“拨股”面,就是最早的剔尖。后来人们将“用筷子拨出的面条”还称为“剔拨股”, 榆次、祁县、太原等地民间则把和好的面置于大碗内,用筷子剔拨,面呈鱼肚形,所以又称拨鱼,又因此面条呈两头尖,所以又称“剔尖”。相传清乾隆年间,榆次一个名叫常万达的,在恰克图城开设的"四乡联号商行"中的饭庄里,专营山西面食剔尖等,使剔尖一举成名。由于剔尖有着浓郁的地方特色,且制作简便,食之可口。所以,剔尖不仅在国内流传甚广,而且传入海外许多国家和地区。

做法

原料:面粉1碗 、清水1/2碗、土豆、北瓜、肉片、葱姜丝、花椒、盐、少许酱油

做法:1.土豆、北瓜切丁;肉切片放少许酱油稍稍腌渍;葱姜切丝2.炒锅放少许油,微热后放入花椒炸至有香味3.此时将腌渍好的肉片、葱姜丝一起放入炒锅翻炒至肉片完全变色4.将土豆丁、北瓜丁放入翻炒至微微变色后加入清水没过即可5.中火炖至土豆、北瓜酥烂,汤汁浓稠后关火6.取一只汤锅放入适量清水大火做开,将炖好的卤汁倒入做开的汤锅7.在炖菜期间,取一小碗面粉,加入1/2碗清水8.用筷子一个方向不停搅拌至光滑上劲后,醒半小时9.将加入卤汁的汤锅再次做开10.取一只扁铲,铲适量面团11.用一只蘸有清水的筷子沿扁铲边沿拨面12.待汤锅内剔尖颜色变得透亮,用筷子夹起感觉发硬后关火,撒香菜、香葱即可食用。

[!--empirenews.page--]猫耳朵

简介

猫耳朵是晋南(山西运城,临汾),晋中、晋北等地区流行的一种风味面食。它吃着筋滑利口,制作简便,随乡就俗,适用多种面粉和浇头,又加制作简便,倍受群众欢迎。在晋中一带,人们用白面、高粱面制作;在雁北、忻县高寒地区,人们用莜面、荞面制作,取名“碾疙瘩”,还名“碾饦饦”。尤其因莜面制作柔软,还能碾推成花纹、触须等式样,更使这种面食形象多彩多姿。

猫耳朵起源于中国北方地区,主要是晋语区,如山西省中北部、内蒙古西部、河北张家口等地,这种面食很常见,在当地被称为“圪坨儿”。在关中也有类似制法的面食,称作“麻食(马齿)”。做法是用白面、荞麦面等和好后,切成小块,用手的大拇指在案板上一捻即成。清水煮后捞出,浇上菜或卤等食用。因形如猫耳,且由于晋语本名令外地人感到生涩难懂,因而也被称为“猫耳朵”。在一些地区也有用莜麦制成,蒸熟后食用。莜面有独特的风味,较白面不易消化,所以抗饿。

做法

做法一:

白面:用精粉一斤,水五两。先将面粉倒进盆里,冬季用温水,春夏秋用冷水和起面,扎光揉好。放在面案上,撒上面粉,用面杖擀成两三公分厚的薄片,切成多半公分大小的剂头,再撒一次面粉,滚均匀。然后,两手拇指相对按住面块,一下一下往前推,推成形如猫耳朵状即妥。锅开时抖去面粉下到锅里煮熟捞起,浇上各种荤索打卤等浇头,调以山西老陈醋,味香形美,可饱享口福。

荞面:荞面一斤,水五两左右(除夏季外,一般都用温水和面)和起,扎匀扎光,稍醒后搓成指头粗的圆条,撒上面粉,用左手食指与中指夹住圆条,用右手切成指甲盖大的小剂子,然后用右手拇指在左手掌上,推成一个一个小卷,形状同猫耳朵一般。锅开后,抖去面粉煮熟。捞出后浇上浇头、调和,越吃越香。

莜面:莜面一斤,热水七两,泼起和好,用湿布把面团盖好,要趁热制作。方法同荞面。因莜面光滑柔软,还可用右手食指、拇指推碾成花纹形状,其形状更美。推好后上笼蒸熟,下笼后调以浇头,调和即可食。

各种面制作的猫耳朵除煮食外,还可焖食,即先把菜炒好,将猫耳朵倒在菜上,上火焖十五分钟左右即熟。吃时搅拌均匀,调以调和,也很可口。

做法二:

1.将黄豆、香菇、木耳、黄花,洗净,泡入清水中待用。

2.取适量面粉(根本食用人数与食用餐数而定),加水,和匀成面团。此面团的软硬度与饺子皮相当,不能太软,不然下一步不好做了。

3.从和好的面团中取一小块,搓成约如大拇指一半粗细的长形面棍。

4.接下来就可以做猫耳朵了。从这个长形面棍上取约一公分左右,然后用大拇指稍摁住此小小面团往前搓,即可形成如猫耳朵形状的空心卷卷。(注意:不要太用力摁住面团,往前搓时也不可用大力,不然就粘在手指上了)

5.搓好后,将准备好的蔬菜清洗好。蔬菜的品种建议:扁豆、土豆、大白菜、西红柿、黄瓜等。

6.将扁豆切段、土豆切小片(约1.5*1.5),黄瓜切片,西红柿切块,大白菜叶和菜梗分开。

7.烧水煮黄豆,这边将泡好的香菇、木耳、黄花切小段或是小片,入油锅曝炒至八分熟,倒入煮锅中,可以同时放入猫耳朵同煮。

8.先炒扁豆、土豆,也是八成熟,倒入煮锅;然后将与大白菜、西红柿炒至七成熟倒入煮锅。

9.将海米与黄瓜稍炒,最后放,同时可以加盐。(也可以炒菜的过程中逐一加盐)

10.在所有内容物基本煮熟后,可以依个人习惯再加入一个鸡蛋、紫菜等。然后就可以盛起来吃啦,可以再放点香油、生抽等调味品。

[!--empirenews.page--]太原羊杂割

简介

羊杂割,为山西的一种地方小吃。据传,山西人吃杂割始于元朝,杂割一名是忽必烈之母所赐。羊杂最开始是怀仁的名吃,在雁北一带小有名气。过去怀仁和内蒙人吃羊肉的习惯不一样,内蒙人只吃肉,而怀仁人却在羊下水上做了一些文章,创造了一种美食叫“羊杂”。把羊的心,肺、肝、肠、血等洗净、煮熟切碎、配上花椒、辣椒、盐、大蒜、葱、姜等作料,加上一些煮肉汤,做成“羊杂”,加上粉条一起吃。现在发展成为山西地方美食。

历史文化

元世祖忽必烈由晋地入中原,路经曲沃县时,其母庄圣太后染疾,曲沃名医许国桢为其诊治痊愈,成为忽必烈之母的宠信御医。许母韩氏善主厨,随其子侍奉庄圣太后。韩氏见蒙古人吃羊肉,弃下水甚感可惜,即将羊下水拾回洗净,煮熟,配以大葱、辣椒吃,其味甚美。太后品尝后,赞誉不止,即赐名“羊杂酪”。从此逐渐流传,成为民间风味小吃。

羊杂割具有丰富的碳水化合物及钙、磷、铁等人体必需的营养物质,具有滋脾养胃、益肾补血、益气调元、温经活络、滋补虚损的功效。

做法

羊杂割在山西不同地区叫法不同,吃法也有不同。有曲沃、太原、大同为代表的南、中、北三路做法,南路杂割(曲沃)讲求水熬煮,原汁原汤,汤色乳白,其味醇香。制法大致是清洗、熬煮、切配、对汤四步程序,工艺精细;中路(太原)杂割料全,熬煮、对汤时均加了葱、姜、香菜澄,还有的加粉条、豆腐,另有一番风味;北路(大同)杂割的吃法和制法均显得粗犷,大锅置火上,连汤带料一锅烩煮,随食随留,不拘形式。

将新鲜的羊煮熟,将其汤,头,腿,内脏(心,肝,脾,羊肚,肠)留下,将羊头和羊腿上的肉撕下来,越碎越好,羊杂部分切成西丝,将这些放一块,加羊汤,再加盐,葱花,香菜,辣椒面(不能太细,越辣越够味),香菜,老陈醋。

先把羊肉开水里煮一下,去掉血水,然后换水,放葱姜蒜料酒把羊肉煮熟.羊汤留着备用羊肉切片。吃多少就用羊汤对水煮开。放泡好的粉条,粉条熟了就放羊肉片。然后出锅,放调料,盐,鸡精,醋,辣椒。香菜最不要放, 会盖住羊肉的香味,放葱花就可以了。就像玫瑰羞说的,放陈醋最好了。羊汤不放醋就没有那个味道了。

[!--empirenews.page--]百花稍梅

简介

百花稍梅是山西的一道传统美食,也是一道极具艺术性的风味小吃,“稍梅”,是山西人的叫法,稍梅也叫烧麦、肖米、稍麦、鬼蓬头,是形容顶端蓬松术折如花的形状,是一种以烫面为皮裹馅上笼蒸熟的面食,类似于小笼包子,但形状要比小笼包子更美观,味道也比小笼包子更有特色。

历史文化

据说,百花稍梅起源于元代初期,最初只是一些有钱人家用作喜庆筵席的点心,后来“捎上”了些菜点,成为“茶捎卖”,又因其制作精细,口味独特,深受人们的欢迎,于是有人将之当作小吃单独出售,并在外观及其口感上作了改进和创新,就演变成了我们今天的百花稍梅。在山西,百花稍梅被誉为一绝,许多政要和名人都曾亲口品尝过,还给予了高度的评价。走在太原的大街小巷,我们随处可以看见百花稍梅的影子,不仅口味纯正,而且价格也不算贵。有人说,没尝过太原的百花稍梅,就等于没来过山西。可见,百花稍梅在山西的影响之广,名气之大。

做法

原 料:精粉、水、蛋清、淀粉。

馅心配料:鸡肉、虾仁、火腿丁、冬笋、鸡肉、虾仁、火腿丁、冬笋各少许。

做法:

1、先将鸡肉、虾仁、火腿丁、冬笋等调好味。

2、将面粉倒入盆中,加入水、蛋清均匀拌好待用。

3、将拌好的面切条下剂,将剂滚圆、按扁、用稍梅锤将每个剂子杆成菊花形状将馅心包入其中。

4、把包好的稍梅上笼蒸制10分钟即可。

[!--empirenews.page--]鸡蛋醪糟

简介

醪糟是太原十大名吃之一。太原流传着这样的赞语:“海子边醪糟王,美酒不如醪糟强“,用来夸奖“荣茂园”饭店海子边小吃部王俊龙老师傅的手艺。那时,每到隆冬季节,早点市场上常见一些醪糟挑担子,拉着一个呼踏呼踏的小风箱,小烟筒里窜出一道道火舌,雪白的醪糟里飘着金黄色的鸡蛋,吸引着大量顾客,是深受人们喜爱的一种大众化羹汤。

做法

用料:选用晋祠江米为主料,用甜曲酿制而成,食用时也可冲入鸡蛋,酒香扑鼻,有健胃消食之功效。 晋祠江米 5000克 酒曲 30克 鸡蛋

做法:

1.把江米淘洗3次,倒在铺布的蒸笼内,大火蒸50分钟左右,将笼端下,放在缸上用凉水冲,冬季时水要少带点温。冲后倒进一个大盆内将米搓开,把曲研成碎面撒在米上,拌匀。然后分装入小缸内,封口,发酵后即成(冬季一般需3天,夏季1天半,春秋两季2天半)。

2.白糖水加醪糟烧开,打入鸡蛋即可食用。

小贴士:

1.酒曲四季用量不同,春30克,夏25克,秋35克,冬40克。

2.发酵四季需时不同,冬3天,夏1天半,春秋2天半。

[!--empirenews.page--]羊肉蒸饺

简介

认一力的羊肉蒸饺是太原的名吃之一,1930年左右创建,位置也在桥头街。认一力的蒸饺皮薄、味香、佐以老陈醋、味道绝佳。肥而不腻,馅成丸。其他地方吃的蒸饺,味道差得不是一点半点。

做法

用料:小麦面粉400克 猪肉(肥瘦)400克 羊肉200克 植物油20克 盐5克

做法:

1.锅中倒入适量的水烧热,放入准备好的羊肉,烫发熟捞出,晾凉.

2.把烫发熟的羊肉切成小块猪肉洗净剁成肉馅.

3.羊肉,肉馅和所有调味料(植物油、盐)混合在一起,搅拌均匀,做成羊肉馅.

4.面皮中包入适量物羊肉馅料,对摺成半月,捏成饺子.

5.把包好的饺子放在抹过油的蒸笼中,用大火蒸熟,就可以取出食用了.[1]

1.葱姜洗净捣碎用料酒加适量水取汁,即成葱姜水;猪肉剁成末;香菜择洗干净切成末;精羊肉剁成细泥加葱姜水沿一个方向搅打上劲,然后加肥肉末、盐、味精、胡椒粉、香菜末、鸡蛋搅匀成馅。

2.饺子粉加少盐,水和匀,醒1个小时,做成60个剂子,擀成大薄皮,分别包上羊肉馅,放开水中煮熟,食用时带大蒜汁(大蒜汁即大蒜泥,酱油,醋,香油调匀)佐餐。